文化

いすみ市郷土資料館/田園の美術館

いすみ市郷土資料館は、旧夷隅町出身の狩野正信を始祖とする狩野派の絵画と、町の歴史・農業の変遷についての資料を展示しています。

後醍醐天皇や足利尊氏の師といわれる夢窓国師、俳人小林一茶などともゆかりのある、歴史と文化にふれることができます。

郷土資料館

展示風景

絵画では狩野派中心の日本画10点程度を2ヶ月毎に入れ替えて展示しています。

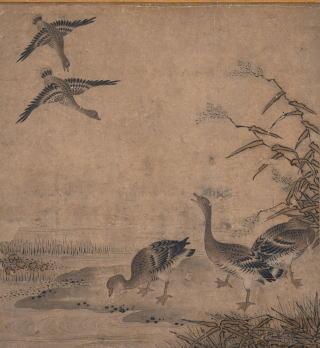

蘆雁図(ろがんず)

利用案内

- 開館時間:午前9時から午後4時30分

- 休館日:月曜日・祝日(月曜日が祝日の場合、その翌日)・年末年始

- 住所:千葉県いすみ市弥正93-1

- 電話:0470-86-3708

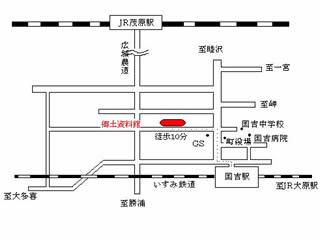

交通のご案内

列車をご利用の場合

-

JR外房線

-

東京から大原

-

-

いすみ鉄道

-

大原から国吉「国吉駅」(下車10分)

-

いすみシャトルバスをご利用の場合

-

JR外房線

-

東京から茂原

-

-

シャトルバス

-

茂原駅から弥正青年館停留所(徒歩2分)

-

いすみ環境と文化のさと/ネイチャーセンター

"いすみ環境と文化のさと"では、誰もがあふれる自然の中で生き物とふれあうことが出来ます。"センター地区"や"万木の丘"、"ふるさとの森"、"小動物の広場"など7つのスポットで、のんびりと一日すごしてみませんか?

大原の朝市

海の幸、山の幸がいっぱい八幡神社の境内で開かれます

地元の空気に触れてみてください。

大原の風物詩は何といっても朝市。毎月、3と8の日に八幡神社の境内で開かれる、六斎市(月に6回、日を決めて開かれる市のこと)です。新鮮な海の幸、山の幸、そして日用品などが境内狭しと並べられ、近所の主婦や観光客でにぎわっています。古くから開かれているこの朝市は、人々の暮らしの中にしっかりと溶け込み、今ではなくてはならないものになっているようです。朝、さわやかな潮風の中で、こんな地元の空気に触れてみるのも楽しいものです。

毎月 3、8、13、18、23、28日 開催

(3と8のつく日)

朝市のおいたち

朝市がはじめてこの地に開かれたのは江戸初期からであるという。古い記録に、「寛永元丑(1624)十三ケ村連印市場交易願翌九月許可」とあり、またその起こりは文化3年(1806)の正月からという説もある。この時は地域周辺の十か村の庄屋や名主総代が相談の上、連署して役所に願い出て開かれたという。

朝市はこの時から交易の場となり、地域の住民に支えられ、波乱に満ちた江戸末期のきびしい歴史の中も歩みつづけてきた。

時が移り明治7年7月に、当時大原の戸長(現在の市町村長)であった梶勝五郎氏や副戸長の矢野竹次郎氏らが奔走して海岸線に近い御宿、浪花、東、長者、東海などの戸長の賛同を得ると同時に千葉県知事から許可されて、待望の公設市場が誕生し、その基礎が確立したという。

その後、市場は年々発展し、交易圏も拡大し、地域社会に密着しながら、明治、大正、昭和ときびしい時代の波を歩み続けて今日に至っている。

明治中ごろの朝市

大原に私鉄の「房総鉄道」が開設されたのは明治32年(1899)である。この鉄道の開通によって県内はいうまでもなく県外から大原への物資の輸送は、貨車積みにされて急速に便利となったが、鉄道の便のなかった明治の中ごろまでは、物資の輸送はもっぱら駄馬や荷車によるほかはなかった。当時はこの町に遠く長生郡の高根本郷村「現長生村)をはじめ遠隔の地より野菜や苗木を満載した数百頭の駄馬が集まり、朝市当日は市場付近に駄馬のいななきが絶えなかったという。鉄道のなかったころ明治の朝市が、活気に満ち非常な賑わいを呈していたことは、これによってもうかがうことができる。

終戦前後の朝市

昭和16年12月太平洋戦争がはじまると、日を追って戦局は苛烈となった。大原の上空にも敵機が飛来する深刻な事態となり、止むなく2年後の18年には朝市を中断することになった。このため朝市は空白が続いたが、終戦直後の20年12月には関係者の尽力によって朝市は一早く再開された。

市場は古くから現在の中央商店街通りの北町、仲町、南町に、順次日を定めて開かれ、住民になじまれていたが、急激な交通事情の悪化や事故防止などの事情から、いまの大原八幡神社の境内に移された。

朝市は主婦らの広場

昔から「六斉市」(月に6回、日を決めて開く市)として3と8の日に開かれる大原の朝市は、地元住民の台所と直結するユニークな存在であり、地域に活力と潤いを与える場でもある。四季おりおりの新鮮な食料品や日用品が陳列され、買物かごをさげてこれを求める主婦らで活気づく。青空の下に売る人と買う人のなごやかな心の触れ合いと応対が随所にくり広げられる。

住民の暮らしに根をおろしたこの朝市は、大原の風物詩であり郷土の誇りといえる。年ごとに都市化の波で風物が少くなっていく折から歴史の古いこの朝市をこれからも郷土の風物詩として守り続けていきたいものである。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2021年03月10日